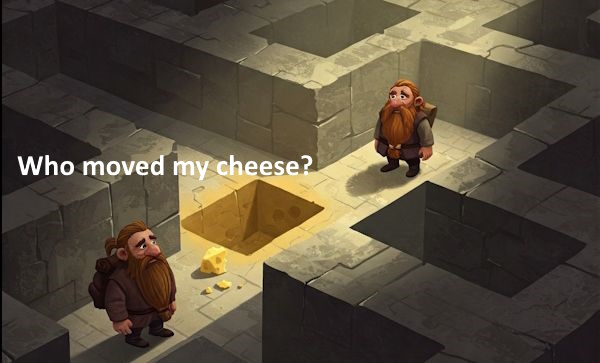

- 書名: チーズはどこへ消えた?

- 原題: Who moved my cheese?

- 著者: スペンサー・ジョンソン

- 出版社: 扶桑社

- 発売日: 2000/11/30

- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】

チーズが消えるのは、ある日突然【あらすじ】

本書は、ある迷路で起こる出来事を描いた寓話だ。

登場するのは、チーズを探して迷宮をさまよう「スニッフ」と「スカリー」という二匹のネズミ、そして「ヘム」と「ホー」という二人の小人。

ここでいう「チーズ」とは、家族、仕事、健康、お金、地位や名誉など、私たちにとって大切なものの象徴である。

彼らは、ようやく大量のチーズが保管された「チーズステーションC」にたどり着く。

ネズミたちは毎朝決まった時間にそこへ向かい、周囲の変化に注意を払いながらチーズを食べる。実は少しずつチーズが減っていることにも気づいている。

一方、小人たちは次第に油断し、チーズは永遠にそこにあるものと思い込み、靴を脱いでリラックスしてしまう。

だがある日、チーズは忽然と消えてしまう。

ネズミたちは迷うことなくすぐに探索を再開し、やがて新たな「チーズステーションN」を見つける。

しかし二人の小人たちは動揺し、怒りと困惑のなかで立ち尽くしたままだ。

ヘムは「チーズは誰かが持ち去った」と考え、元に戻るのを待とうとする。

ホーは最初こそ不安で動けずにいたが、やがて「チーズはもうここにはない」と現実を受け入れ、恐怖を抱えながらも迷路の奥へ歩き出す。

進むなかでホーは、「変化を恐れずに進めば、新しいチーズがきっと見つかる」と学んでいく。

そしてついに、新たな場所「チーズステーションN」で、スニッフとスカリーに再会する。

だが彼の心には、まだ迷路のどこかに取り残されたヘムのことが引っかかっている。

そしてある日、外の迷路から近づいてくる足音が聞こえる。—ヘムだろうか?

ホーは祈る。「どうか、旧友でありますように」。

物語は、そこで幕を閉じる。

「変化に動けるか」は、誰にとっても他人事じゃない

良い寓話というのは、読む人の立場を問わず、何かしらの気づきを与えてくれる。

この物語の教訓は、耳が痛いほどシンプルだ。

- 今持っている「すばらしい物」の価値は、少しずつ減っているかもしれない。

- 決定的に失われる前に、勇気を出して動き出せるかどうかが、分かれ道になる。

これは、誰の身にも起こりうる話。

「自分は柔軟なほうだ」「変化には慣れてる」と思っていても、すべての場面で合理的に動ける人間なんて、そうそういない。

どんなに社会的に成功して見える人でも、思いがけないところで感情に足を引っ張られ、まったく動けなくなっている。そんな場面があるはずだ。

たとえば—

- 数年前にバズったツイートの型を信じて、いまも毎日同じ語尾で呟いてる。

- 健康診断で毎年同じ項目を指摘されても、食生活を変えない。

- マウントの応酬ばかりの飲み会に、なんとなく毎回付き合っている。

- 「投資は怖い」と思い込んで、円の価値が下がり続ける中でも銀行預金のまま。

- いまの職場に不満はないが、20年後にこの仕事が残っているかどうかは考えていない。

- 住み慣れた家が老朽化しているのに、「まだ大丈夫」とリフォームを先延ばししている。

こういう「現状維持」は、たいてい無意識に積み重なる。

そのうち、変化していくのは周囲の景色ばかりで、自分だけが取り残されることなる。

「誰が動かした?」という問いに、立ち止まりすぎないように

邦題『チーズはどこへ消えた?』は、実は原題とニュアンスが違う。

原題は、”Who moved my cheese? “— 直訳すれば「誰が僕のチーズを動かしたんだ?」。

「どこへ消えた?」には、チーズの喪失が不可抗力のような印象がある。

だが原題には、もっと直接的な被害者意識がにじむ。

自分の当然の取り分を、誰かが勝手に奪っていった—そんな憤りと依存が透けて見える。

そして物語の中でも、小人の一人はまさにこの発想にとらわれている。

「誰が悪い?」「なぜこうなった?」と、原因追及に精を出すばかりで、一歩も動こうとしない。

まるで現場を知らずに、報告書ばかり書いている管理職のように。

一方、ネズミたちはとにかく動く。

文句も理屈もなし。状況を察知したら、すぐに行動する。

この物語が描くのは、「変化を受け入れて動く者」と「変化の意味を考え過ぎて動けなくなる者」の対比だ。

知性の高い小人たちが、迷路ではネズミに負ける—という皮肉な寓話でもある。

だからこそ、このタイトルを、読者はあえて疑ってみる必要がある。

著者が本当に伝えたかったのは、きっとこういうメッセージだ。

「誰が僕のチーズを動かしたんだ?」—その問いにこだわりすぎていないか?

問い続けることも大切だけど、どこかで切り上げて、一歩踏み出すことも必要になる。

この物語のタイトルは、そんなふうに思考が止まりがちな私たちへの、小さな警告なのかもしれない。

問いがズレていると気づけた瞬間に、変化は始まる

もちろん、この一冊を読んだからといって、人生が劇的に変わるわけじゃない。

「いい話だったな」と思って本棚にしまい、日々の忙しさの中で忘れてしまうだろう。

だけど、ある日ふと、本棚の前で足が止まるときが来る。

人生のどこかにモヤモヤを感じているとき、不意に目に入る背表紙。

「チーズはどこへ消えた?」

そのとき、自分が探していたのは「答え」じゃなかったことに気づくかもしれない。

そもそも、問いかけそのものがズレていたのだと。

もし気づけたなら、人はいつでも新しい一歩を踏み出せる。

ほんの少しの勇気さえあれば、迷路の先にチーズはまた現れる。

……かもしれない。

\ 本記事の書評対象はAudibleで聴いています/