- 書名: イシューからはじめよ[改訂版]――知的生産の「シンプルな本質」

- 著者: 安宅和人

- 発売日: 2024/09/22(※旧版 2010/11/24)

- 発行: 英治出版

- Audible 聴き放題対象作品

\ 本記事の書評本はAudibleで聴いています/

要約と感想

本書の核心的なメッセージは、おそらく大学を卒業した多くの人にとって、すでに耳にしたことのあるものです。卒業論文を書く際に、必ずといっていいほど指導教官から言われる、あの言葉。

「課題の選定が、一番大事ですよ」

まさに『イシューからはじめよ』というタイトルそのままです。でも、多くの人はそれを本気で突き詰めず、「何となく選んだ課題」で卒論に取りかかっていたのではないでしょうか。長文をきちんと構成して書くのは初めてですから、必死に書き上げはする。そしてその論文は、教官に(内心では苦笑いされながらも)受理され、無事に卒業する──。

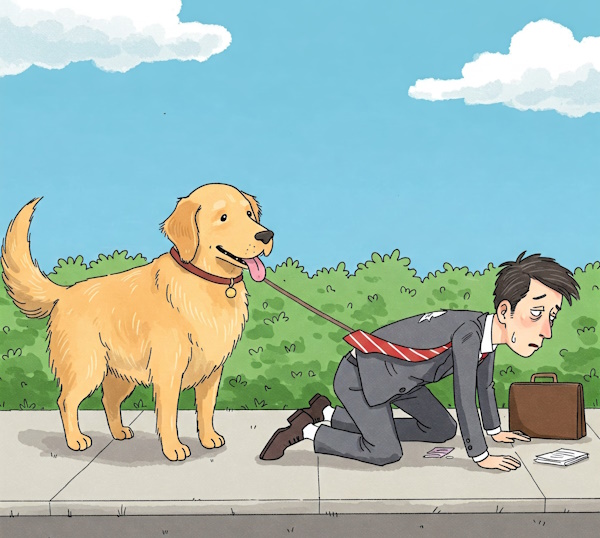

仕事でも同じです。目の前に降ってくる課題を、深く考えずに処理していく日々。本人は真面目に取り組んでいるつもりでも、大きな成果にはつながらない。

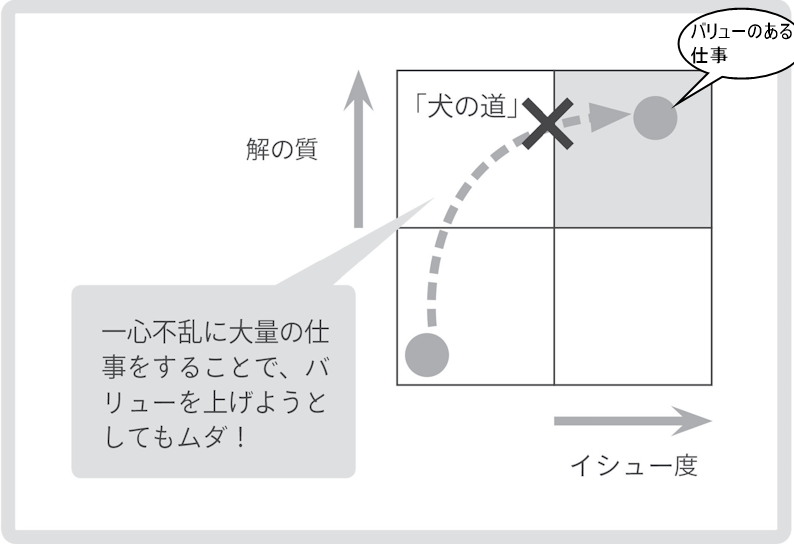

こうした道を、著者は「犬の道」と呼びます。

耳が痛いですね。

私たちは「課題の選定が大事」という“知識”としては知っていても、腹落ちしていない。理解していないまま、「犬の道」を歩いてしまっているのです。

ビジネスでも研究でも、仕事の成果は「バリューのあるもの、意義あるもの」でなければなりません。著者は、その価値を見極める指標として「イシュー度」と「解の質」という2つの軸を挙げています。

引用(要約)

バリューのある仕事とは、「イシュー度」と「解の質」、両方が高いことだ。多くの人は、「解の質」だけが、仕事の価値を決めると考えている。横軸のイシュー度、課題の質について関心をもたない。解の質が高くても、イシュー度が低ければ、受益者、クライアントにとって、価値は無い。

イシューとは、根本にかかわる、複数の集団で決着のついていない問題のこと。イシュー度とは、その問題に答えを出す必要性の高さ。解の質とは、そのイシューに対して、どこまで明確に答えを出せているのかの度合い。

イシュー度の低い問題に、必死に解を出したところで、最終的なバリューは上がらず疲弊していくだけ。犬の道を歩むとかなりの確率で仕事が荒れてダメになってしまう。

要約したように、仕事をする過程で、解の質を上げ、イシュー度を高めることが、バリューのある成果となります。とはいえ、仕事には順序があります。まず最初にやるべきは──

「イシュー度を上げること」

これが圧倒的に大事なのです。

「課題の選定が大事だよ」という一般論では見落としがちなポイントです。ただ意義のありそうな課題を選ぶのでは足りません。その課題で本当に良いのか、さらに洗練できないか。何度でも問い直し、イシュー度を高めていく必要があります。

イシューを明確にし、サブイシューに分解し、良質な仮説を立てて検証していく──。本書では、その具体的なプロセスが、学術研究からビジネスの現場まで、多様な事例を通じて解説されています。

おまけ: 備忘録

本筋から少し逸れますが、自分用の備忘録として記しておきます。紹介するのは、「第3章 仮説ドリブン②」の最後(3章29分20秒~)に登場する、コラム「知覚の特徴から見た分析の本質」の要約です。

著者はビジネス系コンサルタントであると同時に、脳神経科学の博士号を持っており、その視点が随所に生きています。

知覚の特徴から見た分析の本質

「イシュー度を上げる」「解の質を高める」ためには、明確な分析が必要です。そして、分析の本質とは「比較」であると著者は言います。比較こそが、脳の認知を高める方法なのです。比較をすることで、物事の意味が生まれてくる。

神経系には、コンピュータにおける記憶装置はありません。神経同士の繋がりだけがある。神経系の特徴は4つ。

1. 閾値を超えない入力は意味を生まない(全か無かの法則)

一定の強さ(閾値)を超えた入力がなければ、神経は反応しません。反応する時は完全に、しない時は一切反応しない。この仕組みにより、ある刺激を突然感じたり、あるラインを下回るとまったく感じなくなったりします。

その結果、匂いでも音でも、ある強さを超えると急に感じられるようになり、あるレベルを割りこむと急に感じられなくなります。

2. 脳は「不連続な差」しか認知できない

私たちは、なだらかな違いには気づけません。何らかの異質、あるいは不連続な差分だけを認識できるのです。食堂でうどんを食べているとき、近くで誰かがラーメンを食べていれば気づきますが、自分のうどんの香りが少しずつ弱くなっていても気づかない。脳は「異質な差分」を強調するよう進化してきたのです。

明確な対比によって差分を強調するほど、脳の認知の度合いは高まります。分析の本質が比較というよりは、認知を高める方法が比較なのです。

私たちの脳は異質な差分しか認識しないため、同じ形のグラフやチャートが続くと、2枚目以降に関しては認知する能力が格段に落ちます。同じ形が3枚続けば、大きな刺激を与えることは難しくなる。

3. 理解するとは、情報を繋ぐこと

異なる情報を持った二つ以上のニューロン(神経細胞)が同時に興奮し、それがシナプス(接続部)で同期したとき、二つ以上の情報がつながったという。すまわち、脳神経系では、二つの以上の意味が重なりつながった時と、理解した時は、本質的に区別できません。

脳神経系的には、理解することとは、情報をつなぐこと。逆に言うと、既知の情報と繋げようもない情報を提供しても、相手は理解できません。既知の情報との対比によって理解できるのです。

4. 情報をつなぎ続けることが記憶(ヘップ則)

シナプス(神経間の接続部)の特性として、繋ぎを何度も使うと、繋がりが強くなります。紙を何度も折ると、折れ線がどんどんはっきりしていくことに似ている。これをヘップ則と呼びます。

何度も情報のつながりを想起せざるを得ない、なるほど、という場面を繰り返し経験していると、その情報を忘れなくなります。

意味のあることを覚えてもらうためには、同じ言葉を繰り返してもダメです。××と〇〇は関係している、という理解の経験を繰り返さなければ、記憶に残らない。例えば、外国語を学ぶとき、単語だけ見ていても覚えられないが、さまざまな場面で、ある単語が同じ意味で使われていることを認知すると、その単語を覚えられるのです。

最後に

私はずっと、イシューからはじめていなかった人生だった。

場当たり的に目の前のことを片づけて、周囲の期待に応えようとして、忙しさに流されてきた。何かを成し遂げた気にはなっていたが、「本当に取り組むべき問い」にはほとんど出会えていなかった気がする。

本書に書かれた手法は、即効性のあるノウハウではない。だが、問いの立て方が変われば、時間の使い方が変わる。人生の向き合い方さえ変わる。

イシューからはじめるとは、「自分は何に応えるべきか」を問うことでもある。