- 書名: 学びを結果に変えるアウトプット大全

- 著者: 樺沢紫苑(かばさわしおん)

- 出版社: サンクチュアリ出版

- 発売日: 2018.8.3

- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】

- 目次:

- CHAPTER1 アウトプットの基本法則

- CHAPTER2 科学に裏付けられた、伝わる話し方

- CHAPTER3 能力を最大限に引き出す書き方

- CHAPTER4 圧倒的に結果を出す人の行動力

- CHAPTER5 アウトプット力を高める7つのトレーニング法

はじめに

本書ではアウトプットの重要性と、具体的なアウトプット法、そしてアウトプットを自己成長につなげる方法をお伝えしていきます。

「CHAPTER1 アウトプットの基本法則」より

本書は自己啓発・ビジネス書ジャンルの一冊であり、個々の提案内容は他の類書と重複する部分も多い。しかし著者が精神科医であるため、医学・脳科学・生理学のデータを豊富に用いることで説得力を高めている点が特徴的だ。

本書の冒頭でも触れられているように、私自身も「小中学校の頃は、教科書を読むだけで内容を記憶できた」タイプだった。しかし大人になってからは、読書は嫌いではないのでインプットは数多く行ってきたが、生産性が一向に向上していないことを痛感していた。

著者によると、これは脳科学的にも裏付けられた現象で、「20歳を超えると、神経ネットワークの爆発的成長は終了」してしまうため、アウトプット中心の学び方に切り替えなければ、記憶に残らず、経験値として積み上がらないのだという。

学ぶこととは、無意識のうちにインプットのことだと漠然と思い込んでいたが、実際はまったく逆で、アウトプットこそが真の学びとなる、という強烈な主張が本書の冒頭で述べられているのである。

本書は、タイトル通りの『アウトプット大全』だ。アウトプットに関わるあらゆるTipsが提示されている。Chapter1はアウトプットの基本法則についての序章といえるが、Chapter2以降では80個のTipsが見開きで紹介されている。最終章のChapter5では、アウトプット力を高める7つのトレーニング法が解説されている。

著者は、日々SNSで発信し、年に2~3冊の出版を10年連続、新作のセミナー毎月2回を9年連続で行っている超絶アウトプット人間である。彼の提案は豊富な実践経験に基づいているため説得力があるが、一方で、これほど極端にアウトプットに特化した人物の経験が、一般的なビジネスパーソンにどこまで適用できるかという疑問もある。

加えて、実際に本書を読んでみると、個々の内容は、良くも悪くも、あっさりとまとめられている印象もある。本書についても深い分析を期待するよりも、実践的なヒント集として割り切って読む方が良いだろう。それでも、紹介されているTipsのうち少しでも活用できれば十分だ。

次節では、数多くのTipsの中から、特に印象的だったものをいくつか紹介したい。

本書から得られた実用的な知識

インプットとアウトプットの違い

著者は最初に、インプットとアウトプットをごく簡単に定義している。インプットとは、脳の中に情報を入力すること、「読む」ことや「聞く」ことだ。アウトプットとは、脳内で情報を処理して外界に出力すること。「話す」ことや「書く」ことや「行動する」ことだ。

勉強でいうなら、教科書を読むことがインプットで、問題を解くことがアウトプット。

インプットすれば、脳内の情報が増えるが、現実的な変化は起きない。アウトプットは、「行動」であり、現実世界に何かの変化を起こす。

ここで著者は挑発的な質問を読者に投げかける。

「月3冊読んで3冊アウトプットする人」と「月10冊読んで1冊もアウトプットしない人」とでは、どちらが成長するでしょうか?

それは前者である。なぜなら、いくらインプットしても、アウトプットしない限り、記憶に定着しないから。「『自己成長』はアウトプットの量に比例する」と断言している。

これについては、しみじみとそうだと思う。私は何十年も、広く浅く読書をしてきたけれど、アウトプットはほとんどしていない。自己成長の実感をあまりもっていないからこそ、書評を書くことにしたのだが、本書を読んで改めてアウトプットの重要性を感じている。

書くことの効果

「話す」ことに比べて「書く」ことの方が、圧倒的に記憶に残り自己成長を促す。これには脳科学的な根拠がある。

まず、アウトプットは本質的に「運動」だという点が重要だ。「書く」ことは手の筋肉を動かし、「話す」ことは口や喉の筋肉を使う。運動神経を使った記憶は「運動性記憶」と呼ばれ、非常に定着しやすい。英単語学習でも、目で読むだけの「意味記憶」より、書いたり声に出したりする方が記憶に残りやすいのはこのためだ。

さらに、「書く」ことで脳幹網様体賦活系(RAS)が刺激される。RASは「注意の司令塔」と呼ばれ、刺激されると脳全体に「注意せよ!」という信号を送り、記憶力や学習効率が高まる。

特に重要なのが、ひらめいた瞬間を逃さずメモすることだ。いわゆる「アハ体験」は脳内の神経ネットワークが組み替わる貴重なタイミングだが、30秒以内にメモしなければ失われてしまう。小さな気付きでも記録することで、継続的な自己改善につながる。

アウトプットの第一歩

アウトプットの第一歩としては、感想や気づきを話したり、SNSに記すことだ。「ラーメン店に行った」という事実だけでなく、どう感じたか、を一つでもいいから盛り込むこと。

重要なのは、ポジティブな表現を心がけることだ。研究によると、ポジティブな言葉がネガティブなものより3倍以上多い方が、仕事でも人間関係でも良い結果をもたらす。

逆に悪口を言うと、「〇〇が嫌い!」という記憶や感情が強化されてしまう。本人の前で言わなくても、強化された嫌悪感情が非言語的に相手に伝わってしまうのだ。

「長く話す」より「ちょくちょく話す」

職場や友人関係のコミュニケーションにおいて、「雑談」が重要なことは、多くの人が理解している。ただし、気の利いた雑談ができない、と悩む人も多い。

ここで重要なのが、心理学の法則「ザイオンス効果」だ。ザイオンス効果とは、「接触回数が増えるほど、人の好感度は高くなる」というものである。

このことから、雑談は内容よりも回数の方が重要だと分かる。例えば、忙しいビジネスマンが、月に一回、家族旅行に連れていくよりも、1日5分の家族の会話の方が、はるかにコミュニケーションを深める、と著者は言う。

効果的な情報収集術

効率的な学習には、事前の準備と適切なツールの活用が重要だ。

まず、脳には「選択的注意」という性質がある。事前に質問を用意しておくことで、学習効率を高めることができる。ビジネス書を買ったなら、読む前に自分が何を目的にしているのかを具体的にメモしておく。その過程が「選択的注意」を発動させることになり、実際に読書をすると、理解・記憶効率が高まる。

加えて、信頼性の高い情報源を知っておくことも重要だ。著者は以下の3つの専門ツールを推奨している:

- Google Scholar:学術論文専門の検索エンジン

- Google ブックス:書籍内の全文検索が可能

- PubMed:医学文献専門データベース

これらは一般のGoogle検索では見つからない信頼性の高い情報源にアクセスできる。「何を学びたいか」を明確にしてから、適切なツールで情報収集することで、学習効果が格段に向上する。

相談する

著者は、精神科医として、「あと二ヶ月早く相談してくれれば、ここまでひどくならなかったのに」という経験を数多くしてきた。なぜもっと早く相談しなかったのかを患者に聞けば、「相談しても問題は解決しないから」と返ってくる。

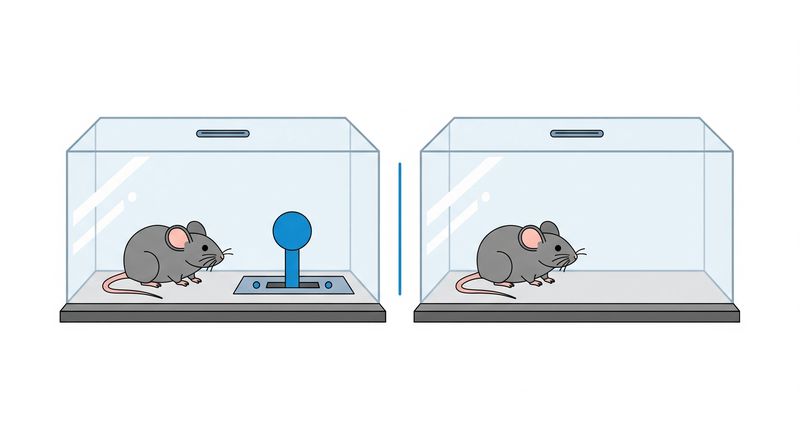

この状況に対して著者は、興味深い動物実験を紹介している。

別々のケージに入れたマウスに、同時に軽い電気ショックを与える実験だ。ただし片方のケージにだけ電気ショックを止めるレバーがついている。マウスがこのレバーを踏めば、両方のケージの電気ショックが止まる。

実験の結果、電気ショックの回数が同じであっても、自分でレバーを踏むことができないマウスは、ストレスによって、潰瘍ができ、衰弱していった。

つまり、同じストレスを受けているのに、「コントロールできる」という感覚を持つだけで、ストレスの影響は消えてなくなるのです。

この実験が示すのは、問題そのものが解決されなくても、「何かできることがある」という感覚が重要だということだ。

相談の場合、話を聞いてもらうことで頭の中が整理されたり、アドバイスを得たりすることもあるが、それ以上に重要なのは「一人ではない」「何かできることがある」という感覚を得ることだ。この「コントロールできそうだ」という感覚が、不安やストレスを軽減させる。これが、「相談」あるいは「心理カウンセリング」に効果があるという心理学的理由だ。

効果的な「ほめ方」と「叱り方」

部下に対して、「ほめる」「叱る」というのは、アウトプットであり、同時に部下にとってフィードバックとなる。これらによって、部下の「気付き」が誘発され、自己成長につながる。

ほめ方のポイントは、結果ではなく強化したい行動を具体的にほめることだ。「1億円の契約をとってきてすごいな!」は結果をほめているため、思い上がりを招いてしまう。そうではなく、何度も企画書を提案していることなど、その結果につながる要因をほめることで、その部分を頑張ればよいという気付きにつながる。また、他者や組織への貢献を強調してほめると、承認欲求を満たしてモチベーションが上がる。さらに、口頭よりも文章でほめる方が効果的で、読み直すたびにほめの効果が得られる。

一方、叱り方についても、自己成長を誘発するような叱り方をする必要がある。「1億円もの損失を出してどうしてくれるんだ!」はただの怒りであり、「先方との連絡不足があったんじゃないのか?」と修正してほしい具体的な行動を指摘することが重要だ。あるいは、「どうして、こんなに損失が拡大したと思う?」と失敗した原因や対策を本人に考えさせるのも効果的である。

健康について記録する

アウトプットのトレーニング方法として、著者が第一に勧めているのは、簡単でよいので、日記を書くことだ。

しかし、日記を続けることのハードルが高いなら、日々の健康記録でよい。

著者が勧めているのは、以下の3つの点だ。

- 体重:記録があれば、ダイエットや運動のモチベーションが高まる。

- 気分:起床時に、-5~+5、普通の気分なら0とする11段階で記す。できれば、その理由も記録する。

- 睡眠時間:継続的に記録していると、体調との関連が可視化されて、日々、気を付けるようになる。

1分で済む程度の健康記録を積み重ねることで、日々、自分の健康に向き合い、「調子が悪い」ことに早めに気が付き、健康維持と病気予防につながっていく。

実際、私も健康記録を実践している。スマート体重計で体重が自動的にスマホに記録され、スマートバンドで毎日の散歩記録も自動で蓄積される。食事については、スマホで写真を撮って記録している。

手動でメモを取ることは一切しないので、継続しやすい。データが蓄積されることで、体重の変化パターンや運動量と体調の関係が可視化され、健康への意識が自然に高まった。著者の提案する「1分で済む程度の記録」は、現代のテクノロジーを使えばさらに簡単に実現できると思った。

読書感想を書く

著者が、ビジネス的に自己成長するために最も勧めているアウトプットのトレーニング法は、「読書感想を書く」だ。

速読や多読などの読書術を紹介する本は多いが、アウトプットしなければ、記憶には残らない。

著者は、読書感想を書くための簡単なテンプレートを提案している。このテンプレートは、自己成長を誘発するものであり、ビフォーとアフターの2つの大項目で構成される。

- ビフォー:本を読む前の自分は、どのような課題を抱えていたのか

- アフター:その課題が、読後、どのように解決されたのか

- 気付き:本を読むことで、何に気づいたのか

- TO DO:今後、何をしていこうと思ったか

実際に書く際は、ビフォー、気付き、TO DOの3点を、まずは1行ずつ書く。

例えば、ビフォー「私は、緊張しやすい性格」、気付き「適度な緊張はパフォーマンスを高める」、TO DO「まずは深呼吸」。

次に、それらに肉付けしていけばよい。このテンプレートにより、シンプルで短時間で書けるし、結果として、記憶に残り、成長につながる。

感想・評価

本書を最後まで読み通して感じたのは、「アウトプット大全」というタイトルの通り、量的な網羅性を重視した構成になっているということだ。80という項目数は確かに圧倒的だが、質的な面では課題も感じられた。

多くの項目が「感謝する」「挨拶する」「TO DOリストを作る」といった、自己啓発書の定番的な内容で占められている。脳科学的な根拠で裏付けているのは評価できるが、新鮮な発見は正直なところ少なかった。項目の半分まで読み進めると、「当たり前すぎる」と思うTipsも増えてきて、メモを取りながらの読書がいささか苦痛に感じられた。

これは「大全」という性質上、各項目が独立しており、ストーリー性や一貫した流れがないことが原因だろう。興味深いことに、以前Audibleで散歩しながら聞いた時はそれほど苦痛ではなかった。しかし、今回Kindleで机に向かって真剣に読み返すと、内容の薄さが際立った。本書は「ながら学習」に最適化されているのかもしれない。

批判的な点を挙げたが、本書に価値がないわけではない。ただし、80項目すべてを通読するのは正直お勧めしない。必要な時に該当項目を参照するリファレンス本として活用するか、Audibleで聞き流す程度の使い方が適している。過度な期待を持たず、実践的なヒント集として割り切って読むことをお勧めする。

- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】