この記事は、私(まるきゅう)と同じく、50代、60代で、今まで、「金融」や「投資」とは縁がない人生を送ってきた人たちに向けたものです。そしてNISA(少額投資非課税制度)を、始めるべきか迷っている人へ。

迷っている、とはいっても今どきのネット時代、軽く調べるだけで、投資というのは、長期、分散、積み立て投資が一番大事、という結論に至ると思います。具体的な投資戦略としては、原則として個別株には投資せず、投資信託や上場投資信託(ETF)への長期の積み立てとなるでしょう。

しかし、長期投資には大きな前提条件があります。それは「いずれ株価が回復する」ということです。 もし株価が何十年も低迷し続けたらどうでしょうか?

50代の方であれば、「失われた30年」はまさに自分が生きてきた時代です。バブル崩壊、就職氷河期、リーマンショック……これらは単なる歴史の出来事ではなく、私たちが実際に体験してきた現実です。しかし、投資のリスクを正しく判断するためには、感覚的な理解だけでは不十分です。具体的な数字でリスクの解像度を上げる必要があります。

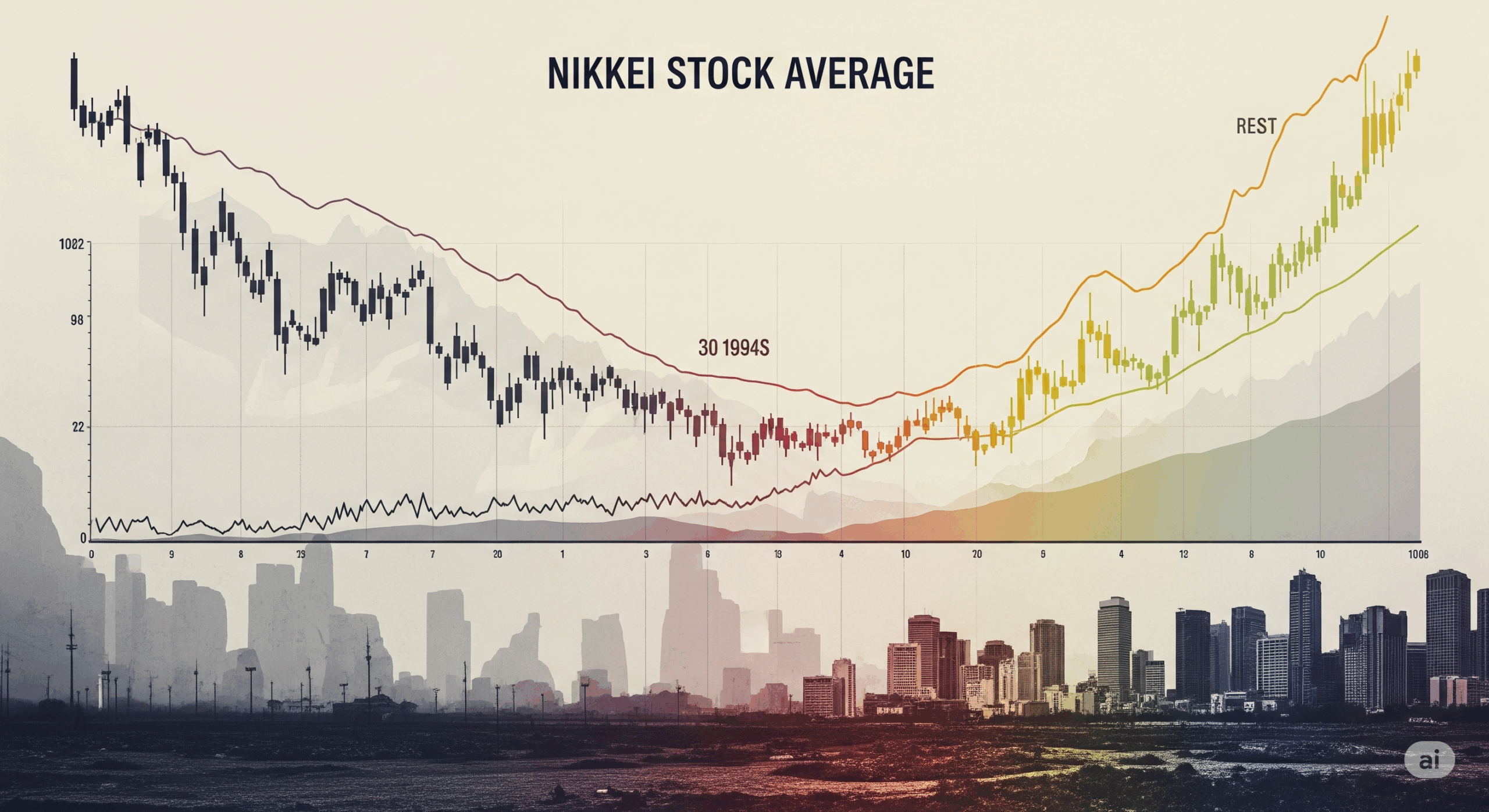

この記事では、改めて、「失われた30年」とは具体的にどのような現象だったのかを、日経平均株価の推移を通じて検証します。特に、この期間に日本株に投資していたらどうなっていたかを、実際の数字で確認していきます。

以下、この記事におけるデータと分析は、私がGeminiに質問を投げかけ、その答えをまとめたものです。以下の内容はAIによる分析を参考にしたものですが、最終的な投資判断は読者ご自身でお願いします。

日経平均株価 年次騰落率 (1989年~2024年)

以下に、1989年のバブルピークから直近の2024年までの日経平均株価の年次騰落率をまとめました。

騰落率は、前年末と今年末の株価の差(変化率)のことです。具体的な計算方法は、「(その年の年末終値 ÷ 前年の年末終値 – 1) × 100」となっています。

参考:日経 指数用語解説「騰落率」

| 年 | 終値 | 騰落率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1989 | ¥38,916 | 29.0% | 史上最高値、バブル景気のピーク |

| 1990 | ¥23,849 | -38.7% | バブル崩壊の始まり |

| 1991 | ¥22,984 | -3.6% | |

| 1992 | ¥16,925 | -26.4% | |

| 1993 | ¥17,417 | 2.9% | |

| 1994 | ¥19,723 | 13.2% | |

| 1995 | ¥19,868 | 0.7% | |

| 1996 | ¥19,361 | -2.6% | |

| 1997 | ¥15,259 | -21.2% | アジア通貨危機、国内金融危機 |

| 1998 | ¥13,842 | -9.3% | |

| 1999 | ¥18,934 | 36.8% | ITバブルへの期待感 |

| 2000 | ¥13,786 | -27.2% | ITバブル崩壊 |

| 2001 | ¥10,543 | -23.5% | 9.11テロの影響 |

| 2002 | ¥8,579 | -18.6% | 不良債権問題深刻化 |

| 2003 | ¥10,677 | 24.5% | |

| 2004 | ¥11,489 | 7.6% | |

| 2005 | ¥16,111 | 40.2% | 企業収益改善と世界経済の好調 |

| 2006 | ¥17,226 | 6.9% | |

| 2007 | ¥15,308 | -11.1% | サブプライムローン問題顕在化 |

| 2008 | ¥8,860 | -42.1% | リーマンショックによる暴落 |

| 2009 | ¥10,546 | 19.0% | バブル崩壊後の安値圏から反発 |

| 2010 | ¥10,229 | -3.0% | |

| 2011 | ¥8,455 | -17.3% | 東日本大震災、欧州債務危機 |

| 2012 | ¥10,395 | 22.9% | アベノミクスへの期待感 |

| 2013 | ¥16,291 | 56.7% | アベノミクス初期の大幅上昇 |

| 2014 | ¥17,451 | 7.1% | |

| 2015 | ¥19,034 | 9.1% | |

| 2016 | ¥19,114 | 0.4% | |

| 2017 | ¥22,765 | 19.1% | |

| 2018 | ¥20,015 | -12.1% | 米中貿易摩擦など |

| 2019 | ¥23,657 | 18.2% | |

| 2020 | ¥27,444 | 16.0% | コロナショックからの回復 |

| 2021 | ¥28,792 | 4.9% | |

| 2022 | ¥26,095 | -9.4% | |

| 2023 | ¥33,464 | 28.2% | 企業業績回復、デフレ脱却期待 |

| 2024 | ¥39,895 | 19.2% |

この表が示すのは、「失われた30年」の厳しい現実です。

1989年のバブル最高値から、株価が長期低迷を続けました。 その間、以下のような深刻な下落局面を何度も経験しています:

- 1990年のバブル崩壊:-38.7%の大幅下落

- 1997年のアジア通貨危機:-21.2%の下落

- 2000年のITバブル崩壊:-27.2%の下落

- 2008年のリーマンショック:-42.1%の過去最大の下落

転機となったのは2012年末の第二次安倍政権発足とその後の大規模金融緩和政策です。2013年から本格的な回復基調に転じ、この年だけで+56.7%の大幅上昇を記録しました。そして2024年には39,895円とバブル期の最高値を更新しました。

株価だけでいえば、1990年のバブル崩壊からアベノミクスまでの23年間が、低迷期だといえるでしょう。これほど長期にわたる株価低迷は、先進国では極めて稀な現象でした。

「失われた30年」の歴史的背景と日経平均株価の推移

ここからは、皆さんがNISAで投資を考える上で知っておくべき、日経平均株価が歩んだ「過去の道のり」を、より詳しく検証していきます。

1. プラザ合意が招いたバブル経済とその崩壊(1985年~1992年頃)

1980年代後半、日本は空前の好景気に沸いていました。この背景には、1985年のプラザ合意による急激な円高があります。プラザ合意とは、アメリカの貿易赤字削減を目的として、日本、西ドイツ、イギリス、フランス、アメリカの5か国(G5)が協調してドル安誘導を行った国際合意です。この結果、1ドル=240円台から120円台へと急激な円高が進行しました。

円高は輸出企業に深刻な打撃を与え、景気悪化への懸念が高まりました。これを受けて日本政府・日本銀行は、円高不況を防ぐため大幅な金融緩和を実施しました。公定歩合を5%から2.5%まで段階的に引き下げ、市場に大量の資金を供給したのです。しかし、この過剰な流動性が株式市場と不動産市場に流入し、異常な価格上昇を招くことになりました。

企業業績は絶好調を続け、賃金も上昇し、株式や不動産価格は天井知らずの上昇を続けました。日経平均株価は1989年の年末には38,915円という史上最高値に達し、多くの投資家が「永続的な成長」を信じていました。

しかし、この繁栄は長続きしませんでした。政府・日本銀行が過熱した景気を抑制するため金利を引き上げた結果、株式・不動産価格は急落しました。1989年5月から1年3か月の間に公定歩合を2.5%から6.0%へと5回にわたって引き上げ、1990年には株価が約39%下落し(表参照)、その後数年間で株価はバブル期の半分以下となりました。これが、後に「失われた30年」と呼ばれる長期停滞の始まりでした。

※バブルとその崩壊についての公的な解説は、財務総合政策研究所『平成財政史-平成元~12年度』参照

2. 金融システム危機と長期停滞(1990年代後半~2000年代前半)

バブル崩壊後、日本経済は深刻な「不良債権問題」に直面しました。企業や個人の債務不履行が増加し、金融機関の経営が悪化したため、新規融資が停滞し、経済全体の成長力が失われました。

この時期、日経平均株価は激しい変動を繰り返しました。

- 1997年のアジア通貨危機では、三洋証券、北海道拓殖銀行、山一證券といった大手金融機関が相次いで破綻し、株価は約21%下落しました(表参照)。

- 2000年代初頭には「ITバブル崩壊」の影響を受け、日経平均は2002年末に8,578円台まで下落しました。これはバブル期最高値の約4分の1という水準です。この時期はデフレが定着し、賃金も停滞し、社会全体に閉塞感が漂いました。

3. リーマンショックと市場の底打ち(2008年~2009年)

長期停滞が続く中、2008年9月のリーマンショックが世界経済を襲いました。アメリカの大手投資銀行の破綻をきっかけとした世界同時株安は、日本にも深刻な影響を与えました。輸出依存度の高い日本経済は特に大きな打撃を受け、企業業績が急速に悪化しました。

日経平均株価は2008年に年間で約42%下落し(表参照)、2009年3月には7,054円というバブル崩壊後の最安値を記録しました。しかし、各国の協調的な金融緩和政策により、2009年後半から株価は緩やかな回復基調に転じました。

4. アベノミクスと株価回復(2013年~現在)

2012年末に発足した第二次安倍政権は、「三本の矢」と呼ばれるアベノミクス(大胆な金融緩和、機動的な財政出動、成長戦略)を推進しました。この政策は長期デフレからの脱却を目指すもので、株式市場に大きな変化をもたらしました。

2013年には日経平均が年間約57%上昇し(表参照)、市場は活況を呈しました。この急激な上昇を象徴するエピソードとして、元衆議院議員の杉村太蔵氏が政権交代を予測し、「解散するってわかった瞬間、もう家中の小金集めて全部株に投資した。もう100%上がると思ったから」と語り、数千万円の利益を得て資産を大きく増やしたエピソードから、当時の市場の勢いを想像できます。

60歳から投資を始めていたらどうなっていたか

前章で「失われた30年」の歴史的背景を見てきました。では、実際にこの期間に投資を始めていたらどうなっていたでしょうか。

毎月5万円ずつ投資し続けた場合、その人の人生にどのような影響があったのかを、具体的な数字で確認してみましょう。

シミュレーション条件として、毎月5万円の定額投資を行い、月初めにその月の始値で日経平均連動商品を購入、月末終値で評価額を計算します。投資期間は1989年1月(60歳)から2024年12月(95歳)までの長期間です。

主要な時期の投資成果

| 年月 | 年齢 | 累計投資額 | 評価額 | 累計損益額 | 損益率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1989年1月 | 60歳 | ¥50,000 | ¥52,211 | ¥2,211 | 4.4% |

| 1990年3月 | 61歳 | ¥750,000 | ¥657,718 | -¥92,282 | -12.3% |

| 2002年12月 | 73歳 | ¥8,400,000 | ¥4,062,761 | -¥4,337,239 | -51.6% |

| 2005年12月 | 76歳 | ¥10,200,000 | ¥10,344,780 | ¥144,780 | 1.4% |

| 2008年12月 | 79歳 | ¥12,000,000 | ¥6,763,936 | -¥5,236,064 | -43.6% |

| 2013年12月 | 84歳 | ¥15,000,000 | ¥17,345,664 | ¥2,345,664 | 15.6% |

| 2024年12月 | 95歳 | ¥21,600,000 | ¥54,284,624 | ¥32,684,624 | 151.3% |

60歳から投資を始めた人の人生ストーリー

上の表とグラフを見ると、60歳から投資を始めた場合の過酷な現実が浮き彫りになります。

1989年1月に60歳で投資を始めた人の人生を月単位で想像してみてください。

バブル崩壊期の苦悩(1990年〜2003年)

毎月5万円ずつ投資を続けながらも、評価額は常に投資額を下回る状況が続きます。1990年3月(61歳)で早くも12.3%の損失。その後、14年間にわたって赤字が続き、最大損失は2002年12月(73歳)時点で51.6%、433万円もの損失となりました。老後の大切な資金が、毎月毎月目減りしていく恐怖を想像できるでしょうか。

わずかな希望と再度の絶望(2005年〜2008年)

2005年12月(76歳)でようやく1.4%の黒字転換を迎えました。「ああ、やっと報われた」と思った矢先、わずか3年後の2008年12月(79歳)のリーマンショックで再び43.6%の大赤字、524万円もの損失に見舞われました。

ついに迎えた本格回復(2013年〜)

2013年12月(84歳)でようやく本格的な黒字基調となりました。24年と11ヶ月かかって、やっと投資が報われたのです。その後は順調に資産が増加し、2024年12月(95歳)時点で151.3%の利益率を実現しています。

時間を味方にできない世代のリアルなリスク

つまり、人生の最後の四半世紀を、ほぼずっと投資の損失に怯えて過ごすことになったのです。

若い世代なら「いずれ回復する」と何十年でも待てます。しかし私たち50代・60代にはその時間がありません。2005年(76歳)で黒字転換した時点で「もう十分」と売却していたかもしれません。2008年(79歳)の大損失で心が折れて、底値で売却していたかもしれません。月次の激しい変動を見て、途中で投資をやめていたかもしれません。

これが「時間を味方にできない世代」の本当のリスクです。最悪の場合、死ぬまで赤字のままという可能性が現実的にあるのです。月次データが示すのは、投資の成功には「時間」だけでなく、「精神的な忍耐力」も必要だということです。

「失われた30年」は本当に終わったのか

これまで見てきた日経平均株価の推移だけを見ると、「失われた30年」は終息したかのように見えます。しかし、「失われた30年」とは本来、経済成長率の低迷、賃金の停滞、デフレーション、国際競争力の低下など、さまざまな要因を総合した概念です。株価自体は回復基調なのは間違いありませんが、経済全体が回復しているとは言えません。

実際、日本人の給料は30年間、ほぼ横ばいの状態が続いており、潜在成長率はかつての3%台から現在では1%未満にまで低下しています。また、かつて世界1位だったIMD世界競争力ランキングは34位(2022年)となり、国際競争力も著しく低下している状況です。加えて、少子高齢化や生産性向上の遅れなど、根本的な構造問題は未解決のままです。

元日銀理事の門間一夫氏は、日本企業の株価が回復した背景には、主要企業の海外展開による利益成長がある一方で、中小企業や家計を含む日本経済全体としては「失われた30年」を脱却していないとの見方を示しています。これは、株価が日本経済全体の縮図ではないという視点に基づいています。

前章で見たように、50代・60代の投資家にとって重要なのは、投資リスクと経済リスクの両方に直面する可能性があることです。投資では利益を得られる一方で、賃金上昇のない中でのインフレ進行という経済リスクも抱えています。

そして、日本のような長期停滞が他の先進国でも起こりうるのかという疑問が沸くと思います。本記事では、株価の国際比較はしませんが、日本のこれほど長期にわたる株価低迷は、先進国では極めて稀な現象で、同期間のアメリカ(S&P500)やヨーロッパ(STOXX50)の株価推移と比較すると、日本の特殊性がより明確になります。

- 日本人の給料の推移:

- 日本の潜在成長率の推移:

- IMD世界競争力ランキング:

- 元日銀理事 門間一夫氏の見解:

まとめ – 50代・60代投資家への教訓

この記事で見てきた「失われた30年」の現実は、私たち50代・60代にとって重要な教訓を含んでいます。長期投資の前提である「いずれ株価は回復する」という楽観論が、必ずしも通用しないリスクがあることを、日本の経験は示しています。

特に重要なのは、時間を味方にできない世代として、より慎重なリスク管理と国際分散投資の必要性です。

ただし、「日経平均がダメなら全世界株式で」という単純な発想では不十分です。なぜなら、円安・円高による為替リスクが新たに発生するからです。円高時には外国株式の円建て価値が目減りし、分散投資の効果が限定的になる可能性があります。

このため、単一国への集中投資ではなく、複数国・地域への分散投資に加えて、為替リスクも考慮した投資戦略を検討することが重要です。

また、企業への投資だけでなく、コモディティであるゴールド、不動産投資信託(REIT)への分散も考える必要があるかもしれません(※不動産については現物投資ではなく、少額から投資可能で流動性の高いREITでの分散投資を指しています)。

加えて、若くない私たちは、投資の出口戦略についても、考えておく必要があります。

投資期間を設定し、期間到達時は目標未達でも一部売却してリスクを軽減することや、79歳時に533万円損失となったような事態を防ぐため、利益が出た際の定期的な利益確定ルールを設けることも一つの方法でしょう。

「失われた30年」という厳しい現実を知る私たちは、楽観的すぎる投資論に惑わされない強みがあります。この経験を活かし、リスクの解像度を上げた投資戦略で、残された時間を有効活用したいものです。

- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】

- Kindle読み放題対象作品 【kindle Unlimitedで読む】